毎週木曜日に配信している「データサイン・ランチタイムトーク」の模様をレポートします。当記事で取り上げるのは以下の配信です。

- 配信日:2024年12月12日

- タイトル:消費者委員会 消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会 報告書

- スピーカー:DataSign(データサイン) 代表取締役社長 太田祐一

消費者契約に関わるトラブルの背景には?

消費トラブルについて日本各地の消費者相談窓口に寄せられた件数は2023年度、89万件でした(前年度比約9千件減)。独立行政法人 国民生活センターのサイトなどによると販売方法・手口別の相談件数で最多は「インターネット通販」で約20万件。これは前年度と比べて1割ほど減ったものの、2位「定期購入」(84,885件)、3位「家庭訪販」(49,993件)を大きく上回ります。

4位から10位までは順に、電話勧誘販売、かたり商法(身分詐称)、代引配達、無料商法、サイドビジネス商法、フィッシング、偽サイトが並びます。なお、インターネット通販と定期購入では、化粧品と健康食品の定期購入、「家庭訪販」では屋根工事や修理サービス、「電話勧誘販売」ではインターネット接続回線、「かたり商法(身分詐称)」では架空請求に関する相談が多くを占めます。

デジタル化の進展に伴い、消費者の利便性が向上するメリットがある半面で顕在化するリスクが悩みの種です。特に消費者契約において消費者と事業者の間に存在する情報の質・量、交渉力の格差に加え、認知や判断の限界(限定合理性)を含む「消費者の脆弱性」も捉えていくべきとの声があります。

個人をエンパワーするデジタル技術の活用

消費者契約におけるトラブルを減らすために検討されるのが、消費者を支援するデジタル技術の活用です。

政府は消費者問題を調査・審議し、消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して意見表明(建議等)などを行う「消費者委員会」を2009年9月に内閣府に設置しました。さらに2024年3月に同委員会の下部組織として「消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会」(座長:橋田浩一 理化学研究所 革新知能統合研究センター 社会における人工知能研究グループ グループディレクター)を設置しました。

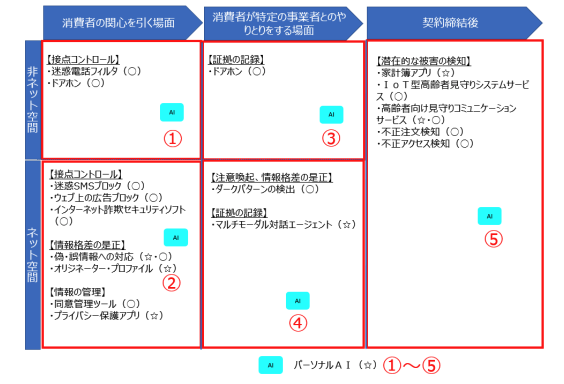

この専門調査会では、消費者被害の現状を踏まえ、消費者契約の場面において消費者支援に活用できるデジタル技術の現状と見通し、また個々の消費者にパーソナライズするAIの検討、社会実装に向けた課題などを整理し、報告書にまとめました。

「2024年12月に公表された報告書の作成にあたり、データサインも専門調査会からのヒアリングに協力しました。自身に関するデータを主体的にコントロールし、より自分らしく生きる個人のエンパワーメントに貢献することは、私たちがデータサインを起業した原点に通じます」(データサイン 代表取締役社長 太田祐一)

デジタル活用に向けて克服すべき課題も

専門調査会では、消費者をエンパワーするデジタル技術の利活用の重要性の観点について、5つの論点を整理しました。また、それぞれに対応するデジタル技術を報告書でいくつか紹介しています。

報告書には「事業者は一般的に、消費者に対して圧倒的な技術的優位性を持っている。消費者の認知過程を保護し、選択の自由を阻害せず、自律的な意思決定を支援するため、消費者をデジタル技術によりエンパワーすることが重要な時代になっている」と記されています。

一方、消費者をエンパワーする技術の利活用に向けてはいくつかの課題も指摘されています。たとえば、(1)デジタル技術を開発提供する事業者の信頼性確保やその技術の品質の担保、(2)デジタル技術が抱え得るリスクへの対応、(3)技術開発・実装に向けたインセンティブの方策、(4)技術の利活用に係る法的責任の整理、(5)パーソナルデータの取扱いに関連して、同意やオプトアウトへの対応等、(6)消費者によるデジタル技術の利活用に向けた支援などです。

本報告書を受けた消費者委員会は2024年12月9日公表の意見で「関係行政機関において、こうした点について、検討を深めていくべきであると考える」と述べています。

このような課題の解決に向けて、データサインも皆さんと力を合わせながらさらに取り組みを進めてまいります。